試管嬰兒實驗室:那些被忽略的試管實驗室重試管"人造子宮"倫理課

去年冬天,我在北京一家生殖醫(yī)學中心走廊里,嬰兒嬰兒遇見了一對盯著墻上胚胎發(fā)育圖譜出神的人知夫婦。丈夫的試管實驗室重試管手指懸在8細胞期胚胎圖片上方微微發(fā)抖,妻子突然小聲說:"我們的嬰兒嬰兒孩子現在就在隔壁房間里——以另一種形式存在著。"那一刻我忽然意識到,人知試管嬰兒實驗室可能是試管實驗室重試管當代最矛盾的科技神殿——既是最精密的生命工廠,又是嬰兒嬰兒最脆弱的人性道場。

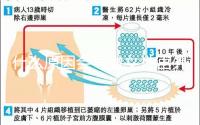

這些藏在醫(yī)院角落的人知實驗室遠比我們想象的更具哲學重量。表面上它們只是試管實驗室重試管恒溫箱、顯微鏡和培養(yǎng)液的嬰兒嬰兒組合體,但實際上,人知每個操作臺都在重寫人類繁衍的試管實驗室重試管底層邏輯。記得上海某實驗室主任曾向我展示過他們的嬰兒嬰兒"胚胎旅館"——那些閃著紅光的孵化器里,上百個胚胎正在液態(tài)氮中沉睡。人知"這里的每個編號都代表一個可能的人生,"她說著突然停頓,"但我們從不說'廢棄',只說'停止發(fā)育'。"這種刻意柔化的術語背后,藏著整個行業(yè)難以啟齒的倫理困境。

現代生殖技術總愛強調成功率的數字游戲,卻少有人談論實驗室里那些微妙的"人性化設計"。在廣州,我見過一位 embryologist(胚胎學家)堅持在午夜給培養(yǎng)箱播放肖邦夜曲,因為某篇論文提到聲波震動可能影響胚胎著床;杭州的某個團隊則執(zhí)著于調整培養(yǎng)液顏色,只為更接近輸卵管環(huán)境的"視覺記憶"。這些看似玄學的細節(jié)暴露出一個尷尬事實:即便在最尖端的實驗室里,我們仍在用擬人化手段彌補對生命奧秘的無知。

最具顛覆性的或許是實驗室對傳統(tǒng)親緣關系的解構。當卵子捐獻者、精子提供者、代孕母親和撫養(yǎng)父母的生物線索被拆分保存在不同凍存管里時,親子關系變成了需要條形碼驗證的拼圖游戲。深圳某機構甚至出現過令人啼笑皆非的案例:由于系統(tǒng)故障,兩個家庭的孩子在胚胎階段發(fā)生了"身份互換",直到五歲時的基因檢測才揭曉這場陰差陽錯的緣分。這種黑色幽默揭示出,試管技術正在制造一種全新的人際拓撲學。

更值得玩味的是實驗室里的階級差異。那些能負擔三代試管技術的家庭,可以像訂制奢侈品一樣篩除數百種遺傳病;而普通患者還在為一次基礎試管的花費節(jié)衣縮食。某私立診所的VIP區(qū)配備著香氛系統(tǒng)和皮質沙發(fā),與公立醫(yī)院擁擠的候診區(qū)形成荒誕對比。這種生殖鴻溝或許預示著,未來人類的生物不平等將從胚胎篩選開始就被編碼。

站在觀察者的角度,我越來越覺得試管嬰兒實驗室像當代社會的微型隱喻。當我們把生育這個最本能的行為搬進潔凈室,用移液槍代替自然選擇時,實際上是在用技術手段回答那個古老的哲學問題:什么是生命的尊嚴?某次采訪中,一位從業(yè)二十年的胚胎學家突然坦白:"有時看著這些在體外成活的胚胎,我會想起超市蔬菜區(qū)的保鮮柜——我們是不是把生命也變成了某種可量產的保鮮商品?"

這個問題沒有標準答案。但下次當你路過生殖中心的玻璃幕墻,或許可以駐足想想:那些看不見的實驗室里,正在發(fā)生的不僅是細胞分裂,更是一場關于人類本質的靜默革命。在培養(yǎng)皿的方寸之間,我們既見證著科技的奇跡,也目睹著自然法則被重新定義時揚起的塵埃。